UNE FILIÈRE TOUJOURS CONCURRENCÉE PAR L'APPRENTISSAGE (Le Monde Diplomatique Mars 2018 - J-M Dumay, C.Marin, T.Caron)

Elle est la face cachée de la planète éducative, invisible dans les discours officiels, qui lui préfèrent l’apprentissage. La voie professionnelle scolaire instruit pourtant un tiers des lycéens et les trois quarts des jeunes qui s’orientent vers des métiers d’ouvrier ou d’employé.

Jadis instrument d’émancipation, cette « école du peuple », promise à une « rénovation », souffre d’une double relégation : scolaire et sociale.

En septembre 2017, le Mouvement des entreprises de France (Medef) lançait une campagne destinée à faire connaître ses propositions pour améliorer le système éducatif en mettant dans la bouche des jeunes cette accusation : « Si l’école faisait son travail, j’aurais du travail. » La charge contre l’éducation nationale était si violente que même l’ancienne « patronne des patrons » Laurence Parisot ne vit là que « morgue, mépris, bêtise, ignorance » (Twitter, 21 septembre). Le ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer ne put qu’exiger le retrait immédiat du slogan — ce qui fut fait. Le Medef présenta des demi-excuses. Selon lui, l’opération ne visait « évidemment pas les professeurs, mais un système qui produit du chômage ». Voire…

Le matraquage médiatique en matière d’éducation conduit à confondre, d’une part, la protection contre le chômage que représente un diplôme à titre individuel et, d’autre part, la formation comme panacée pour lutter collectivement contre le fléau. Certes, en France, les actifs ayant un diplôme de niveau bac + 2 minimum sont deux fois moins au chômage que ceux qui ont le niveau du baccalauréat, et trois fois moins que les non-diplomés (1). Mais cela ne signifie en rien que la formation professionnelle, initiale ou continue, peut à elle seule suppléer au manque d’activité économique ou de partage du travail (2). À court terme, elle ne peut qu’agir à la marge, sur les dizaines de milliers d’offres non pourvues de ce fait chaque année, un chiffre bien maigre au regard des 3,5 millions de chômeurs sans aucune activité.

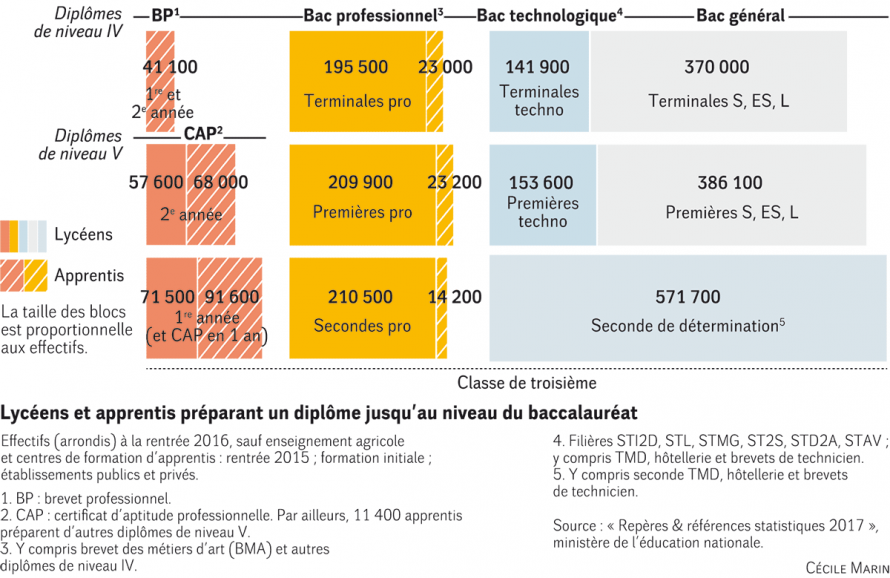

Qu’importe donc s’il a été établi de longue date que la relation entre la formation et l’emploi était, en fait, « introuvable (3) »… ou rappelé encore récemment que « la profession exercée [n’était] étroitement liée à la formation que pour seulement un emploi sur trois » (lire sur notre site « Le vieux mythe de l’adéquation formation-emploi »). Depuis une trentaine d’années, il existe un consensus politique sur l’idée qu’il faut rapprocher l’école de l’entreprise afin de lutter contre le chômage de masse. Le néolibéralisme assure que l’adéquation entre ces deux-là est un graal à conquérir et que le système éducatif français est mal équipé pour y parvenir. En matière de formation professionnelle, énonce-t-il, il n’y a pas mieux que les vertus supposées « formatrices » de l’entreprise. Et donc rien de plus efficace que la voie de l’apprentissage. On compte 261 000 apprentis jusqu’au niveau du bac (voir « Lycéens, apprentis et bacheliers »), principalement dans la production, et 144 000 dans l’enseignement supérieur.

Lycéens, apprentis et bacheliers

Inlassablement, ce mode de préparation à la vie active fait l’objet de « relances » poussées par le patronat et par les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ou les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). La dernière, voulue par le gouvernement, devrait déboucher au printemps sur une nouvelle réforme, couplée à celle de la formation continue (4). Tout cela souligne, en creux, le silence médiatique qui entoure l’enseignement professionnel dispensé sous statut scolaire, en lycée.

Reproduction des rapports de classe

Cette voie-là, en marge des enseignements général et technologique, compte pourtant 755 000 élèves, filière agricole comprise, soit un tiers des lycéens ; c’est-à-dire, aux côtés des apprentis, les trois quarts de ceux qui s’orientent vers des métiers d’ouvrier ou d’employé. C’est la face cachée de la planète éducative, l’envers des « 80 % d’une classe d’âge au niveau du bac » — sans laquelle, d’ailleurs, ce mot d’ordre n’aurait pu être atteint. Celle qui forme mécaniciens, frigoristes, techniciens d’atelier, boulangers, bouchers, secrétaires, vendeurs, coiffeurs, fleuristes, etc. Des catégories dont l’éducation ne suscite guère de débat.

Comme les apprentis, les lycéens professionnels préparent des diplômes permettant tout à la fois une insertion dans la vie active et la poursuite d’études : soit un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), soit, le plus souvent, un baccalauréat professionnel. Ces études se déploient dans plusieurs dizaines de spécialités aux appellations parfois ésotériques : productique mécanique ; composites, plastiques chaudronnés ; maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ; cultures marines ; maréchalerie… Mais, alors que les apprentis passent jusqu’aux trois quarts de leur temps dans les sociétés qui les emploient (et le reste en centre de formation pour des cours généraux), qu’ils en sont salariés et perçoivent de 25 à 78 % du salaire minimum, les lycéens professionnels, eux, demeurent des élèves. Ils ne sont pas rémunérés, bien qu’une partie de leur formation se déroule en entreprise, mais sous forme de stages : vingt-deux semaines lors du cursus en trois ans du bac professionnel, par exemple.

Ainsi, dans les filières industrielles, on les retrouve entre stylos et outils, ordinateurs et machines à commande numérique, habits courants et bleus de travail. Dans les salles de classe, la moitié du temps, ils retrouvent des matières avec lesquelles ils étaient en froid au collège (lettres, histoire, mathématiques, sciences, anglais…). Dans les ateliers du lycée, ils acquièrent « à blanc » la culture technique de leur spécialité. Les enseignants, spécialisés, très impliqués, y seraient « différents » : « Ce qui change beaucoup, c’est que les profs sont plus attentifs, ils font plus attention à nous », peut-on apprendre d’élèves qui, fréquemment, se sont vu imposer leur orientation : « On m’a dit de venir ici, alors je suis venu ici » (5).

« École du peuple » par la composition de ses effectifs (un tiers perçoit une bourse, deux fois plus que dans la voie générale), l’enseignement professionnel regroupe principalement des enfants d’ouvriers, d’employés ou de chômeurs, souvent issus de familles d’immigrés ou monoparentales : 18 % seulement ont des parents cadres, enseignants ou issus de professions intermédiaires, contre 44 % dans les voies générale et technologique (6). C’est que la filière, à l’instar des métiers manuels, se distingue par sa mauvaise image, que surligne la récurrence des discours ministériels en faveur de sa « rénovation ». La dernière en date, souhaitée par le ministre de l’éducation, qui en a fait sa « deuxième priorité » après l’école primaire, devrait être arrimée à la réforme de l’apprentissage. Dans un rapport remis le 22 février, neuf « leviers » pour « transformer la voie » et la rendre plus attractive ont été proposés par une députée, Mme Céline Calvez (La République en marche), et un grand chef cuisinier, M. Régis Marcon (7).

Associées à la faiblesse des résultats à l’école, constate-t-on au Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco), « les probabilités d’intégrer les filières de l’enseignement professionnel plutôt que [celles de] l’enseignement général restent très dépendantes de l’origine sociale et du niveau de formation des parents (8) ». C’est pourquoi la voie « pro » des lycées n’attire qu’à peine plus d’un enfant de cadres et d’enseignants sur dix, soit 3,4 fois moins que ceux des employés, 5 fois moins que ceux des ouvriers qualifiés et 5,5 fois moins que ceux issus de familles d’ouvriers non qualifiés et d’inactifs.

Ces données, selon le Cnesco, « évoluent peu ». Elles sont « pour partie la conséquence de mécanismes d’autosélection sociale ». Elles s’avèrent surtout « révélatrices de la panne de démocratisation qui caractérise le système éducatif français et des difficultés auxquelles se heurtent, depuis trente ans, les politiques visant à doter la voie professionnelle d’une “dignité égale” à celle dont jouissent les filières générale et technologique ». L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en a dressé un constat confondant : le système éducatif français est, selon elle, « l’un des plus inégalitaires » de ses pays membres (9). En France, les élèves issus de familles défavorisées sont trois fois plus susceptibles d’être en échec scolaire que les autres. Et, dans la tranche des 20-24 ans, 21 % des enfants d’ouvriers et d’employés n’ont aucun diplôme, contre 8 % de ceux de cadres et d’enseignants.

Sociologue ayant scruté l’enseignement professionnel et son public, Ugo Palheta affirme que celui-ci « constitue une composante cruciale d’un système d’enseignement qui, malgré la massification scolaire, ne reproduit pas moins qu’hier (…) les rapports de classe ». Pour lui, « la domination de l’enseignement général sur l’enseignement professionnel s’est sans doute renforcée ». Et ce de deux manières : en amont, « puisque le public des filières professionnelles accueille un public de plus en plus homogène scolairement et socialement » ; et, en aval, « dans la mesure où les diplômes professionnels permettent de moins en moins de s’extraire du salariat d’exécution », lui-même précarisé depuis une trentaine d’années (10).

Les lycées professionnels concentrent les difficultés. Dans un système éducatif où la norme scolaire repose sur les bonnes notes en mathématiques et en français, où les catégories favorisées sont celles, surtout, et de plus en plus, qui échappent aux orientations subies, « l’enseignement professionnel est devenu le lieu de la relégation », constate à son tour Gilles Moreau, professeur de sociologie à l’université de Poitiers. Un « dépotoir », a même osé un ancien recteur, M. Bernard Toulemonde (11). D’une part, il est le réceptacle des élèves qui ont éprouvé des difficultés d’apprentissage dès l’école primaire, la faiblesse du niveau des acquis en sixième restant un fort indicateur de prédiction d’orientation dans la filière. D’autre part, il est l’antichambre des insertions les plus difficiles, que la crise de 2008 n’a fait qu’aggraver. Dans les spécialités tertiaires, très féminines — commerce-vente, gestion-administration —, les taux de chômage, trois ans après la sortie d’école, oscillent entre 25 et 30 %.

Autrefois fabrique de l’élite ouvrière, arrachée aux écoles d’entreprise après 1945, l’enseignement professionnel souffre, selon Gilles Moreau, d’une « double disqualification : scolaire et sociale (12) ». D’un côté, il est victime du paradoxe de la politique d’unification du système scolaire, qui a abouti à la création du « collège unique », et de l’élévation incessante des niveaux de formation depuis 1960. En effet, explique Gilles Moreau, « en construisant l’enseignement des métiers ouvriers et employés à l’ombre du modèle bourgeois napoléonien, l’école [a confiné] les diplômes professionnels et les élèves qui les préparent en bas de l’échelle scolaire ». De l’autre, il pâtit de la montée du chômage et de l’inadéquation supposée avec les besoins du marché, qui ont ouvert la voie, à partir de la loi Séguin de 1987, à une franche résurrection de l’apprentissage, son concurrent, désormais favori des politiques publiques.

« Les patrons ne forment pas : ils trient ! »

Son compte, d’ailleurs, serait réglé par la statistique. En 2016, sept mois après la fin de leur formation, 68 % des apprentis détenteurs d’un bac professionnel étaient au travail — dont plus de la moitié en emploi à durée indéterminée (EDI) —, contre 46 % seulement des lycéens professionnels de même niveau — dont un tiers en EDI. Il en allait de même pour 59 % des apprentis ayant obtenu un CAP, contre deux fois moins chez les lycéens « pro » (13). Accédant plus rapidement à l’emploi, moins concernés par les successions d’embauches précaires et bénéficiant de meilleures conditions de travail (salaire, part des temps partiels, adéquation des emplois avec les formations suivies), les apprentis apporteraient donc la preuve de l’efficacité de leur système de formation.

Pas si vite !, rétorquent les chercheurs qui ont étudié la question. « Parmi ceux qui sont retenus par les entreprises en apprentissage, constate Prisca Kergoat, de l’université Toulouse Jean-Jaurès, on observe une surreprésentation des garçons [70 %], un énorme écart sur l’origine sociale comparativement aux lycées professionnels, des dispositions sociales et culturelles plus élevées. » Ils ont plus souvent des parents français, qui sont eux-mêmes moins fréquemment au chômage. Bref, l’apprenti français est plutôt mâle et blanc, et moins dans la galère qu’un lycéen. Un comble, il est même aussi souvent… déjà diplômé, titulaire parfois d’un CAP pour préparer un autre CAP !

« Le Medef soutient que c’est le boulot des patrons de former, résume Fabienne Maillard, enseignante en sciences de l’éducation à l’université Paris-VIII. En fait, ils ne forment pas : ils trient (14) ! » On pourrait dire : ils prérecrutent, à bas prix, avec des contrats précaires — ce que facilite un taux de chômage élevé.

Les lycéens le sentent, ajoute Prisca Kergoat, sur la base d’une étude menée auprès de deux mille jeunes : « Ils anticipent beaucoup les discriminations et sont conscients de leur absence de réseau. Du coup, ils ne cherchent pas d’entreprises pour aller en apprentissage. » Certains groupes — les filles, les enfants issus de l’immigration — font même délibérément le choix du lycée, jugé plus « protecteur » : « La croyance dans l’école républicaine est parfois très forte, très investie par les parents, poursuit la sociologue. Chacun espère, à travers la poursuite des études, contourner le travail ouvrier. » Mais cet espoir est fragile. Si un tiers des bacheliers « pro » poursuivent leur parcours dans le supérieur, leur réussite est relative : en section de technicien supérieur (STS), où ils se dirigent surtout, 59 % décrochent leur diplôme, contre 85 % des bacheliers généraux.

Est-il néanmoins si pertinent de rapprocher les taux d’insertion des apprentis de ceux des lycéens ? Pas vraiment. « À l’entrée sur le marché du travail, les apprentis sont déjà salariés, rappelait Jean-Jacques Arrighi, du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Cereq) en 2013 (15). Ils jouissent donc d’un triple avantage sur les lycéens et les étudiants : ils peuvent valoriser une expérience professionnelle auprès des employeurs ; ils connaissent le fonctionnement du marché du travail dans leur branche d’activité ; et enfin, ils peuvent mobiliser pour leur recherche un réseau de relations constitué durant leur formation. »

Loin d’être un service public de formation, l’apprentissage se déploie d’abord comme un marché, à l’image de celui du travail, qui dépend de l’offre des entreprises. Inégalitaire dans son recrutement, il l’est aussi dans son financement : en 2011, les centres de formation d’apprentis d’Île-de-France disposaient de 3 500 euros par apprenti, 3,5 fois plus qu’en Franche-Comté. Et par son développement, qui, au cours des trente dernières années, ne s’est pas fait là où il aurait pu être utile socialement, c’est-à-dire au niveau des CAP, dont les effectifs déclinent. « L’apprentissage n’est apparu dynamique que sur les segments où les jeunes n’éprouvent pas de difficultés particulières d’accès au marché du travail », constatait encore le Cereq. Dans l’enseignement supérieur, où ses effectifs ont été multipliés par sept en vingt ans, et dans les bacs « pro » industriels, pointus, très recherchés.

Ces constatations n’empêchent pas certains — comme l’Institut Montaigne, think tank libéral ayant inspiré le programme de M. Emmanuel Macron — de pousser sans relâche à faire de l’apprentissage « la voie professionnelle initiale de droit commun », au détriment des lycées (16). Un consensus semble cependant s’être imposé entre les acteurs de la formation. Que ce soit du côté de l’État, des régions ou des branches professionnelles, l’heure n’est pas à l’opposition dogmatique entre les deux voies, mais à la volonté de « mieux faire travailler les deux ensemble », assure-t-on à l’assemblée permanente des CMA, qui forment 30 % des apprentis.

De toute part, l’éducation nationale est certes renvoyée dans les cordes, accusée d’organiser un système inégalitaire « dominé par la série S depuis la maternelle », selon le mot soufflé à l’Association des régions de France. Elle est menacée par le patronat, qui se rêve en maître des référentiels de diplômes, jugés trop corsetés par l’État, et qui pourrait avoir, par la réforme, plus de facilités à ouvrir des centres de formation d’apprentis où bon lui semble. Et elle est bousculée par les régions, qui lorgnent le pilotage de l’orientation pour la dégager des logiques éducatives et mieux insérer les élèves localement. Mais ce ne sont pas là des raisons suffisantes pour jeter le bébé avec l’eau du bain : les régions, comme les chambres consulaires (et même, à bien les écouter, les organisations patronales), jurent toutes « ne pas vouloir tuer les lycées professionnels » — ce qui tombe plutôt sous le sens, surtout pour les premières : les conseils régionaux y ont investi des millions en modernisation des équipements depuis les lois de décentralisation.

Un mot, donc, revient sur toutes les lèvres, et pourrait nourrir la réforme : « mixité ». D’abord celle des parcours, c’est-à-dire la possibilité, par exemple, de commencer un cursus de bac professionnel en lycée, puis de l’achever par la voie de l’apprentissage. Ce que recommande la mission Calvez-Marcon, qui appelle à « lever les freins au développement de l’apprentissage en milieu scolaire ». « Il faut de la souplesse », nous dit-on au réseau des CCI de France, où l’on souhaiterait que l’inverse soit possible : revenir sous statut scolaire quand un contrat d’apprentissage est abandonné (ce qui se produit dans 27,5 % des cas). Ensuite, mixité des publics, c’est-à-dire la possibilité d’enseigner, dans une même classe, à des lycéens, des apprentis ou des stagiaires de la formation continue. Cette éventualité n’est pas sans poser des difficultés aux professeurs des lycées professionnels : pédagogiques (comment enseigner à ces publics différents ?) et statutaires (recrutés sur concours, ils peuvent aujourd’hui refuser d’enseigner aux apprentis).

Une atteinte au projet républicain

Un tel rapprochement des deux voies n’est probablement pas fait pour déplaire, en revanche, au ministre de l’éducation. Avant sa nomination, M. Blanquer plaidait déjà pour « l’usage de l’apprentissage comme mode de formation de principe dans l’ensemble des lycées (17) ». Depuis, il a dit vouloir développer des « Harvard du pro », c’est-à-dire « des campus qui fassent envie », à l’image du pôle de formation aux métiers de l’aéronautique en Gironde, où se mêlent apprentissage et alternance sous statut scolaire. Toutefois, M. Blanquer ne s’est pas encore prononcé sur cette recommandation de l’OCDE qui juge « primordial (…) d’attirer des enseignants hautement qualifiés, ce qui pourrait nécessiter d’accorder une rémunération plus élevée aux enseignants des lycées professionnels et des possibilités d’évolution de carrière ». En 2013, 11,7 % des postes d’enseignant en lycée professionnel étaient occupés par des contractuels précaires, soit 2,4 fois plus que dans les voies générales et technologiques. Et, chaque année, dans les matières professionnelles, sur quatre postes ouverts au concours, un reste vacant.

Face à ces évolutions, les enseignants font part de leurs doutes et de leurs craintes. À Blois, dans le Loir-et-Cher, M. Emmanuel Mercier, professeur d’électrotechnique, note que, dans son académie, les prévisions d’ouverture de nouvelles places de formation concernent cinq fois plus l’apprentissage que les lycées : « La région, avance-t-il, répond aux besoins immédiats du patronat local. » À Blaye, en Gironde, M. Fabrice Olsak, professeur de génie thermique depuis trente-cinq ans, constate que ses élèves ont maintenant beaucoup de peine à trouver des stages, car les entreprises « sont saturées de demandes », « font de la sélection » et, finalement, fournissent « peu d’efforts, comme elles changent de stagiaires toutes les quatre semaines ». À Fécamp, en Seine-Maritime, M. Stéphane Legardinier, professeur de lettres – histoire et géographie, s’inquiète des grandes difficultés de lecture et de compréhension de certains élèves arrivant au lycée, du « décrochage » qui guette et de l’absentéisme. « On les remet en confiance, dit-il, on crée du relationnel, on obtient des progrès : c’est une source de satisfaction. » Cela n’empêcherait pas pourtant « une certaine dévalorisation intériorisée » chez les enseignants, même si persiste « la conscience d’être utile, d’apprendre aux élèves un métier, d’avoir un rôle citoyen ». Il en vient donc à celui que l’enseignement professionnel doit jouer en tant que « service public national ».

La mission de l’école, voilà la question, toujours sous-jacente. Chaque professeur de la voie professionnelle connaît le cadre conceptuel historique dans lequel il exerce : une formation « méthodique et complète », où l’apprentissage d’un métier se trouve comme enchâssé dans la culture générale, où les diplômes ne valent pas seulement pour leurs performances sur le marché du travail mais sont aussi sources d’intégration sociale et garantie de la sécurité sociale et économique de leur détenteur (18). Ses fondements, rappelle Guy Brucy, historien de l’éducation, remontent à il y a plus d’un siècle, quand « les républicains, soucieux de tempérer les excès du libéralisme sauvage, posèrent les bases d’un État social ». Celui-ci s’inspirait d’une philosophie des rapports sociaux qui refusait de réduire les salariés à leurs capacités productives, spécialisées et monnayables localement — ses promoteurs ne voyant aussi que des avantages à ce que les travailleurs ainsi formés répondent moins à leurs nerfs qu’à leur jugement…

Secrétaire départemental de la Confédération générale du travail (CGT) -Éduc’action de Seine-Saint-Denis, M. Maxime Besselièvre s’interroge donc sur un glissement sémantique récent : « Souvent, dans les discours officiels, on ne dit plus “apprentis” ou “élèves”, mais “apprenants” » — manière discrète de gommer les statuts. Et l’enseignant en lettres – histoire et géographie de poser cette question : « Où est la place d’un jeune avant 18 ans ? » À l’école ou en entreprise ? Il rappelle que, à la différence de l’apprentissage, l’enseignement professionnel a pour vocation de « scolariser tout le monde » (19). Ainsi, face à la volonté du Medef de placer l’entreprise « au cœur de la voie professionnelle », les syndicats rappellent volontiers le rôle de chacun : « À l’enseignant d’enseigner, à l’employeur d’employer », estime le Syndicat national de l’enseignement technique – Action autonome – Force ouvrière (Snetaa-FO). Ou renvoient aux vertus promotionnelles originelles de la filière en proposant de « mettre en place un grand plan de rescolarisation des jeunes de 15 à 18 ans » pour éradiquer les plus de 100 000 sorties annuelles du système éducatif sans diplôme de fin d’études secondaires — proposition du Syndicat national unitaire de l’enseignement professionnel – Fédération syndicale unitaire (Snuep-FSU) (20).

L’historien, lui, constate la « grande inversion » du modèle de formation construit en France depuis un siècle, au point de se demander si l’ambition républicaine d’enseigner les métiers à l’école n’aura pas été qu’une parenthèse (21). « Ce qui l’emporte, c’est de défaire l’institution scolaire, comme on a défait les institutions du travail », estime Lucie Tanguy, directrice de recherche honoraire au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Il y a un quart de siècle, elle avait publié un rapport tonique alertant des effets sur les basses qualifications du mot d’ordre « 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat ». « Aujourd’hui,analyse-t-elle, il ne s’agit pas tant de former à un emploi que de former quelqu’un qui soit flexible, mobile, capable de s’adapter, tout en étant responsable de lui-même. » Elle s’inquiète de la socialisation croissante des jeunes aux valeurs de l’entreprise : une atteinte, selon elle, à la neutralité du projet républicain de former des citoyens (22). « Par une formule magique, on veut “revaloriser” l’enseignement professionnel, renchérit Guy Brucy. Mais que s’agit-il de revaloriser ? Une formation étroitement adaptée aux besoins des employeurs à court terme, à un moment donné, dans une région donnée ? Ou une formation soucieuse de transmettre des valeurs culturelles et citoyennes en même temps qu’une qualification professionnelle reconnue par un diplôme à validité nationale ? »

L’éducation nationale semble donc sommée d’effectuer un contrôle qualité de ce qu’elle « produit » : un citoyen émancipé, soucieux de l’intérêt général, capable de prendre des responsabilités dans la sphère politique (mais alors, la culture scolaire et les pratiques y contribuent-elles vraiment ?). Ou cette figure double, docile au système : d’un côté, un individu entrepreneur, compétitif, sachant maximiser les profits ; de l’autre, un exécutant à l’« employabilité » constamment entretenue, doté d’un « savoir-être » subjectif et normé, autant recherché que ses compétences. Nous voici, bon an mal an, passés de l’utopie de « l’humanisme technique » instruisant, selon une formule séculaire, « l’homme, le travailleur, le citoyen », à celle de l’« entreprise formatrice », soi-disant plus efficace. Certes, nous rappelle l’historien, mais pour quelle fin socialement ?

Reproduction autorisée par Le Monde Diplomatique - Mars 2018 Article pages 4 et 5 - Les lycées professionnels, parent pauvre de l’éducation - Jean-Michel Dumay Infographie de Cécile Marin Photographie - Thierry Caron — Un jeune apprenti montre le travail qu’il vient d’effectuer dans un atelier de métallerie, octobre 2016 © Thierry Caron - Divergence

Cet article ne peut être reproduit sans l’accord du Monde diplomatique

(1) Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), Paris, 17 mai 2017 (données 2016). (2) Lire John Marsh, « L’éducation suffira-t-elle ? », Le Monde diplomatique, janvier 2012. (3) Lucie Tanguy (sous la dir. de), L’Introuvable Relation formation-emploi. Un état des recherches en France, La Documentation française, Paris, 1986. (4) Cf. Bertrand Bissuel, « Apprentissage : les grands axes de la réforme », Le Monde, 10 février 2017. (5) Zineb Dryef et Julie Balagué, « Les années lycée. Un an en seconde pro à la campagne », Les Jours, septembre 2016 - juin 2017. (6) « Repères & références statistiques. Enseignements, formation et recherche 2017 » (PDF), direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, ministère de l’éducation nationale, Paris. (7) « La voie professionnelle scolaire : viser l’excellence, site du ministère de l’éducation nationale. (8) Vanessa di Paola, Aziz Jellab, Stéphanie Moullet, Noémie Olympio et Éric Verdier, « L’évolution de l’enseignement professionnel : des segmentations éducatives et sociales renouvelées ? » (PDF), contribution dans le cadre du rapport du Conseil national d’évaluation du système scolaire sur les inégalités scolaires d’origine sociale et ethnoculturelle, Paris, juin 2016. (9) « Vers un système d’éducation plus inclusif en France ? », série « Politiques meilleures », Organisation de coopération et de développement économiques, Paris, juillet 2015. (10) Ugo Palheta, La Domination scolaire. Sociologie de l’enseignement professionnel et de son public, Presses universitaires de France, coll. « Le lien social », Paris, 2012. (11) « École : l’ancien recteur veut “tuer le mammouth” », Ouest-France, Rennes, 6 janvier 2017. (12) Cf. Gilles Moreau, « École : la double disqualification des lycées professionnels », dans Joseph Confavreux, Jade Lindgaard et Stéphane Beaud (sous la dir. de), La France invisible, La Découverte, Paris, 2006. (13) Notes d’information nos 17.11 et 17.12, direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, ministère de l’éducation nationale, juin 2017. (14) Prisca Kergoat, « Trouver et tenir sa place. Les apprenti(e)s et le travail » et « Filles et garçons en apprentissage : une division sexuelle du travail », dans Valoriser l’enseignement professionnel. Une exigence sociale (collectif), Institut de recherche de la FSU - Éditions Syllepse, Les Lilas - Paris, 2017. Cf. aussi Fabienne Maillard, La Fabrique des diplômés, Le Bord de l’eau, Lormont, 2015. (15) Jean-Jacques Arrighi, « L’apprentissage et le chômage des jeunes : en finir avec les illusions », Revue française de pédagogie, no 183, Lyon, avril-mai-juin 2013. (16) Bertrand Martinot, « L’apprentissage, un vaccin contre le chômage des jeunes. Plan d’action pour la France tiré de la réussite allemande », Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI) - Institut Montaigne, Paris, mai 2015. Dans le même esprit : Jean-Pierre Boisivon et Henri Lachmann, « Développer l’apprentissage : un enjeu pour la compétitivité, pour l’emploi et pour la justice sociale », Terra Nova - Institut Montaigne, mars 2017. (17) Jean-Michel Blanquer, « Enseignement professionnel, la voie de l’excellence », Le Point,Paris, 26 janvier 2017. (18) Guy Brucy, « Histoire et enjeux de l’enseignement technique et professionnel », dans Valoriser l’enseignement professionnel, op. cit. (19) Cf. Gilles Moreau, « L’apprentissage, un bien public ? », L’Orientation professionnelle et scolaire, vol. 44, no 2, Paris, 2015. (20) Site du Snetaa-FO (http://snetaa.org), et Pour l’enseignement professionnel public, journal du Snuep-FSU, no 97, Paris, mars 2017. (21) Guy Brucy et Vincent Troger, « Un siècle de formation professionnelle en France : la parenthèse scolaire ? », Revue française de pédagogie, no 131, avril-mai-juin 2000. (22) Lucie Tanguy, Enseigner l’esprit d’entreprise à l’école. Le tournant politique des années 1980-2000 en France, La Dispute, Paris, 2016.